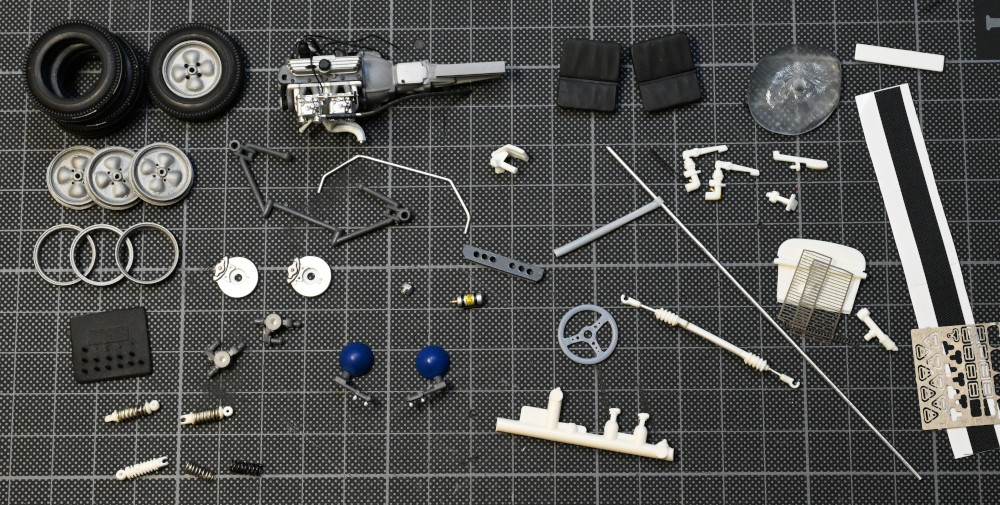

Lotus Super7 Sr.2(TAMIYA 1/24)製作編

エンジンの組み立て

これまで、ボディ後部の修正や追加工作、フロントサス周りの加工やインパネの工作など、パーツの自作が必要なパートの工作を行ってきましたが、それもどうやらひと通り終えたので、今回はエンジンを組み立てます。前作のセブリング風スプライトはエンジンレスだったので、エンジンの組み立ては初めてになります。

(正確には少年時代にタミヤの1/12F1カーや1/6バイクのエンジンの組み立てを途中で投げ出して以来・・・笑)

エンジン及びエンジンルームの製作に当たっては、ケーブル類の追加工作にチャレンジしようと思います。

ポイントとしては、

・電気系(プラグ・イグニッション・バッテリーの各ケーブルもどき・・・)

・キャブレター(燃料供給ライン・スロットルリンケージもどき・・・)

・ハイドロ系(クラッチ・ブレーキラインもどき・・・)

の3系統の表現になりますが、いきなり上手く作れるでしょうか?

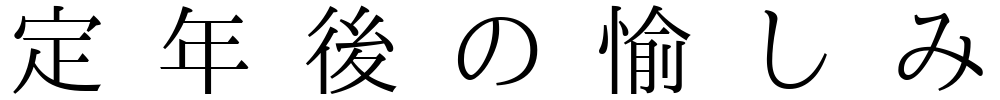

エンジンブロック

ちなみにオイルパンの前端下部には、キットではモールドされていないドレンプラグ(ボルト)を、手持ちでやや大きめですが3Dプリントのボルトを追加しておきました。

塗装について、実車のエンジンブロックは赤や緑など派手な色で塗られているものが多いようですが、60年以上前のクルマでもあり私なりのイメージで地味目の色味で仕上げてみました。

苦労しながらも完成!

(ロータスから独立したマイク・コスティンとキース・ダックワースがチューニングしたフォードベースの116E型エンジン。

コスワースとフォード、そしてロータスとの提携は、この約5年後に奇跡のレーシングエンジン「DFV」を生み出しますよね。)

コスワースとフォード、そしてロータスとの提携は、この約5年後に奇跡のレーシングエンジン「DFV」を生み出しますよね。)

先ずウェーバーキャブレター、一体成形なのにとてもリアルなモールドなうえアルミ挽物のエアファンネルが付属しています(プラとはリアルさが違いますね)なおキャブ本体は実物では真鍮等で出来たアジャストスクリュー類をそれっぽく塗り分けることで格段にリアルさが増すと思います(私は真鍮に似た色の塗料が手元に無かったのでタミヤのチタンシルバーにクリアレッドを足して調色しました)。そしてこのエンジンは今や姿を消したカウンターフローのOHVエンジンですのでキャブレター側のInマニとExマニの出口が並列しています。

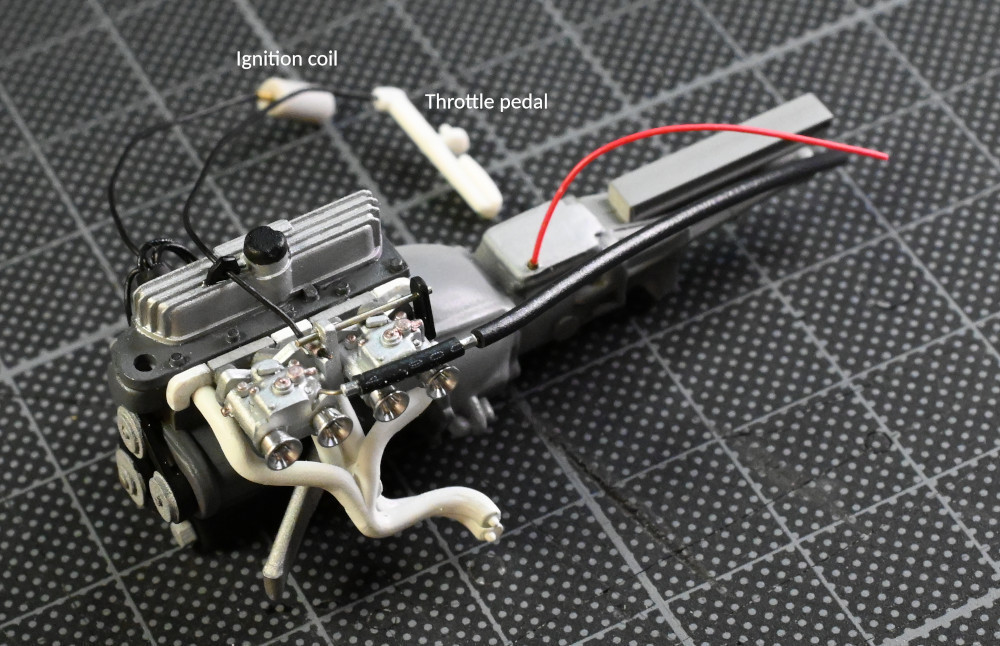

そして組み立てで一番注意が必要なのは、縦に並んだExマニホールドの先端が、エキパイとの接続の為にボディに開いた丸い穴の中央に来るようExマニを接着することです。(左の画像はExマニの先端にエキパイを仮組みした状態)こういう時に便利なのがエポキシ系接着剤で、私は即乾型を使っていますが、硬化するまで数分間が必要なので、その数分の間に仮組みをして位置を合わせながら接着しました。(残念ながらパーツ同士の合いは非常に曖昧なので、この工程を怠るとエキパイ側との正確な接着は間違いなく無理になると思います。)

そして組み立てで一番注意が必要なのは、縦に並んだExマニホールドの先端が、エキパイとの接続の為にボディに開いた丸い穴の中央に来るようExマニを接着することです。(左の画像はExマニの先端にエキパイを仮組みした状態)こういう時に便利なのがエポキシ系接着剤で、私は即乾型を使っていますが、硬化するまで数分間が必要なので、その数分の間に仮組みをして位置を合わせながら接着しました。(残念ながらパーツ同士の合いは非常に曖昧なので、この工程を怠るとエキパイ側との正確な接着は間違いなく無理になると思います。)

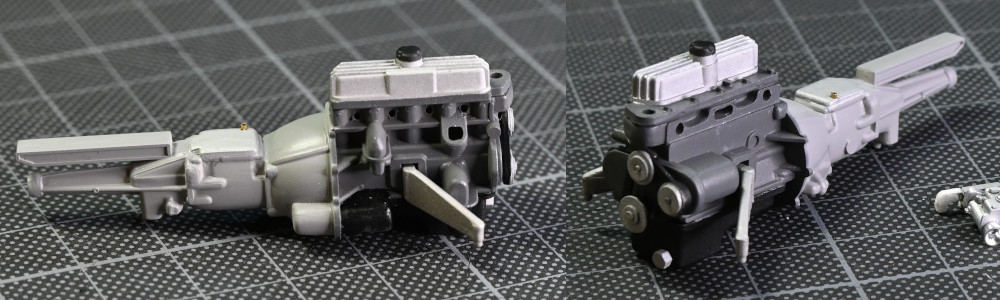

そして太めながらも、かって真空管アンプを作った際に残った線材を耐圧チューブ風にでっちあげ、あとはアルミパイプや洋白線、プラ板などを使って燃料ラインとスロットルのリンケージもどきを作りました。リンケージからはロッカーカバーの上に作ったガイドを通じてスロットルペダルへ繋ぎます。

続いて反対側、モールドされているプラグを削り取り、穴を開けて真鍮パイプ(穴径0.5mm)をプラグ代わりに差し込みました。そして0.4mmパイピング用コードをつかって、前回穴を開けたデスビと繋ぎます。

さらにデスビの中央に接着したコードはランナーからでっち上げたイグニッションコイルへ接着します。

なお、トランスミッションの後部から伸びた赤いコードは、バッテリーの+端子と繋ぐものです。

最後に、組み立てたエンジンをシャーシに仮り置きしエンジンフードを被せたところ、なんとフードが1ミリほど浮いてしまいます。原因を調べると、キャブの上に加えた耐圧チューブもどきと、前回に仮組みして確認したはずのロッカーカバー上のキャップがそれぞれフードに干渉しています。

はてどうしたものかと悩んだ結果、シャーシ側のマウント受け部分をコンマ数ミリ、結構分厚いエンジンフードもコンマ数ミリほど削って薄くすることで、ピタリと閉まるようになりました。

削ることの面倒臭さより、模型とはいえこのクリアランスの無さ!に感心した次第です。

さて、エンジンの組み立てを終え、次はいよいよボディの塗装を行います。これが終わらないと足回りやスカットル部の組み立てへ進めませんからね。

ということで次回はボディの塗装が終わった頃合いに更新の予定です。

(2025年8月27日)

ボディ周りの塗装ほか

約1ヶ月振りの更新になりました。製作をサボったり夏バテで静養していたわけではないのですが、タイミングが無かったという感じで、その分今回は少し長い内容になりそうです。

下ごしらえ

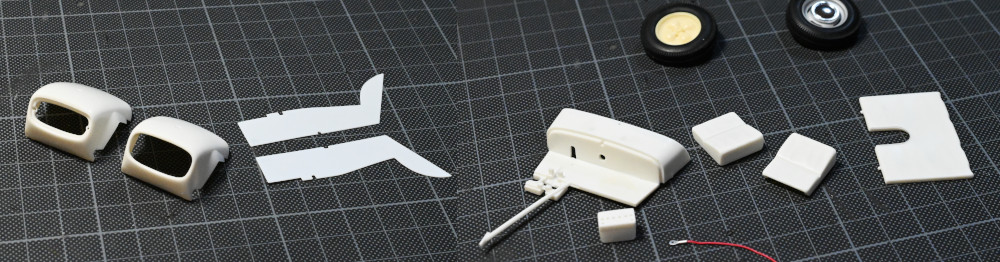

(いちばん左の2つあるフロントカウル、左側はノーマルで右側は修正後。)

上の画像左から、スーパーセブンの中でイマイチ好きになれないのが、横から見た時にややワシバナ状になったフロントカウルの形と格子状のグリルです。そこでグリルを固定する枠を削り取り、カウルの上端をパテで裏打ちした上でワシバナ部分も一直線になるよう削り、結果として開口部分が2〜3割大きくなるよう加工しました。

その右にあるのはキャビンの内張り。キットではボディと一体にモールドされていますが、塗り分けがかなり難しそうなので薄いモールドを削り取って0.3mmのプラバンを切り出して作りました。

続いてスカットルにモールドされていたワイパーの取付部も削り取ってパテで埋め、以前作ったバッテリーも上部のツマミやバッテリー端子を削り取って穴を開けています。

また、シートについては角張り過ぎの部分を丸め、バックレストのショルダー部分はレーシングハーネスによるたわみを削って表現しました。

ちょっと脱線しますが画像右上のタイヤ/ホイル、当初の考えではノーマルのスチールホイルにメッキのホイルキャップというシックな?いでたちにするつもりでいたしたが、全体のイメージがややスパルタンな傾向になってきたので、50〜60年台のロータスのレース車両ではおなじみの「Wobbly-web wheel/ウォブリーウェブホイール」にしてみようかと思っています。これはJOKERのロータス22に付いてくるものですが複製が必要になります。

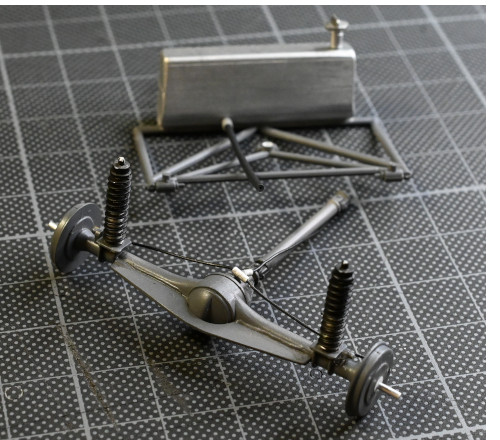

リアアクスル、燃料タンクの加工と塗装

セブンSr.2にはリアアクスルの脆弱性というウィークポイントがあり、ねじり剛性の不足から、強い力が加わるとデフがロックしてしまったとのこと(もしコーナリング中にデフがロックするとしたら、そりゃ恐ろしい!)。その対策としてアクスルを補強することが常識だったようですが、Webには対策済みのアクスルの画像が多数あり、もっとも多かったのがデフを挟んで左右のアクスルに1枚のプレートを溶接するパターンでした。

そこで私も倣って補強プレートをプラ板で作り取り付けてみました。

セブンSr.2にはリアアクスルの脆弱性というウィークポイントがあり、ねじり剛性の不足から、強い力が加わるとデフがロックしてしまったとのこと(もしコーナリング中にデフがロックするとしたら、そりゃ恐ろしい!)。その対策としてアクスルを補強することが常識だったようですが、Webには対策済みのアクスルの画像が多数あり、もっとも多かったのがデフを挟んで左右のアクスルに1枚のプレートを溶接するパターンでした。

そこで私も倣って補強プレートをプラ板で作り取り付けてみました。

そしてブレーキラインをケーブルとT字型に加工したアルミパイプを使って再現してみました。 (以前作っていた1/72の戦闘機の場合、黒く塗った細い銅線で脚部にブレーキラインを追加することで、ディテールUPに大きな効果がありましたが、クルマの場合はそれほどでは無いことがわかりました。)

コイルダンパーについては、最初にクローム調のシルバーを吹き、ダンパー部分を細い(0.4mm)のテープでマスキングした後ブラックを吹いてそれらしく塗装しました。

コイルダンパーについては、最初にクローム調のシルバーを吹き、ダンパー部分を細い(0.4mm)のテープでマスキングした後ブラックを吹いてそれらしく塗装しました。

そしてブレーキドラム先端に一体化してモールドされたシャフトは、取り付ける予定のホイールには太すぎるため削り取って1mmのアルミ棒を差し込みました。

以前にそれっぽく作った燃料タンクには低部にパイピングを施した上で塗装しました。 (こちらはタンクの出口に細い透明パイプを加工して燃料フィルターを作ろうかと考えましたが、そこまでやるのも何だかアホ臭くなって止めました。笑)

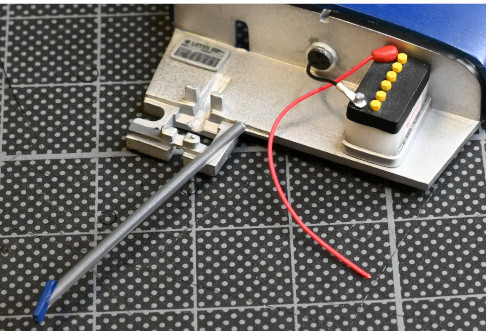

バッテリー・シャーシNo.プレートの組み立てと塗装

バッテリーについては以前も書きましたが、今回はキットのバッテリーから切り取った筐体上部の加工です。

バッテリーについては以前も書きましたが、今回はキットのバッテリーから切り取った筐体上部の加工です。

先ずキャップについてはキットのものを削り取り、前作用に購入し余っていた3Dプリントの1mm径ボルトを黄色に塗って接着しました。続いて端子、(+)側は1.2mm厚のプラ板を端子保護カバー風に切り出し赤く塗装、(−)側はアルミパイプの先端を潰して丸く加工して穴を開け、キャップと同じボルトをシルバーに塗って取り付けました。

そして以前UVレジンで作ったバッテリー下部と接着し、前作のスプライトの際にも役に立ったジャンクデカールの中からバッテリー用と思われるデカール(MFH、1/20、Ferrari312T2用)を見つけ、貼ってみました。 最後にプラ版で作ったサポート器具を三方に巻きつけ、スカットルに接着して完成です。

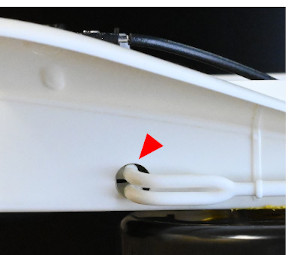

なお(−)側の黒色ケーブルは、レストアされた実車画像に倣ってスカットルの中央部に穴を開け、そこへ取り付けたプラ板を丸く大小2枚切り出して作った3つ又の端子に接続しました。

また、画像に写っているシャシNo.のプレートはキット付属のデカールよりタテヨコ0.3mmほど大きく切り出してシルバーに塗ったプラ板にデカールを貼り、半ツヤクリアーを吹いて作ったものです。

(プレート自体は0.3mmプラ版を更に薄くヤスって台座にしましたが、デカール自体の厚みやクリア塗料の塗膜の厚みもあってわざとらしくなったようです。難易度はかなり高いと思いますが、スカットル側に上手く平滑な窪みを設けることは出来ればリアルにできそうでうね。)

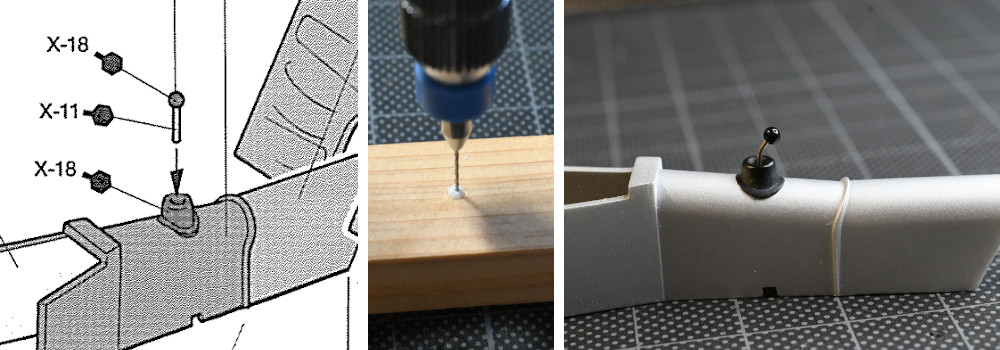

シフトノブ/レバーについて(小ネタ)

(左はインストからの抜粋・中央は片手で何とか撮影・右は洋白線を使って完成した様子)

シフトノブはともかく、レバー部分は太すぎてヤボったいので金属線に置き換えようと思いノブ部分を切り取ったものの、さて、この1.5mmほどの小さな球体にどうやって穴を開けたらいいのか?

悩んだ挙句にやってみたのが上の画像のとおり。木材の端材にドリルで溝を掘り、そこにノブを固定し上から0.5mmのドリルで(どこかに吹っ飛んでしまわないように慎重に)押さえながら穴を開けることに成功しました!これがプラスチックや金属などの硬いものだとノブの表面が傷ついていたと思いますが、木材だとキズもできず適度な摩擦抵抗があってノブをしっかり固定でき大満足の結果でした。

ホイールの複製と塗装

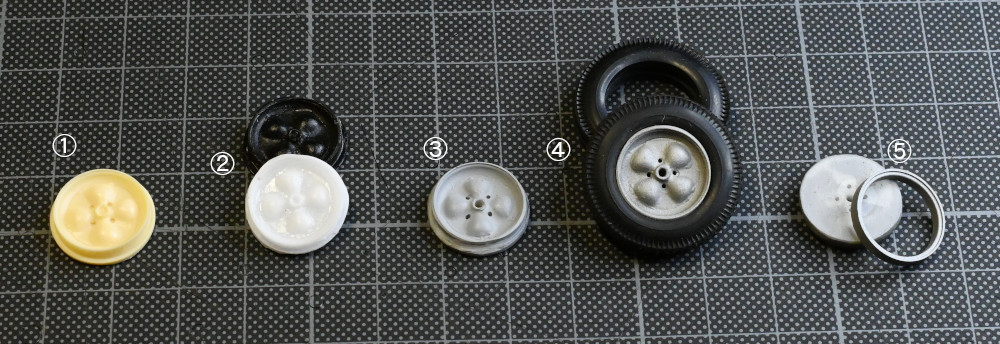

(複製のプロセスを時系列に並べてみました。)

最初の方に書いた「Wobbly-web wheel/ウォブリーウェブホイール」、これはパワーではなく「速さ=軽さ」を徹底的に追求したチャップマンならではのホイールです。

材質は軽量なマグネシウム合金で、これを薄く湾曲した形状に鋳造して剛性を高めたもので、50年台後半から60年台前半の、まだレース用でさえタイヤが細かった時代のロータスレーサーのデザイン上の象徴とも言えるホイールですね。

上の画像を説明しますと、①はJOKERのロータス22のキットオリジナル、古いガレージキットという事もあり、モールドはシャープとは言えず形状も実物とはやや異なってはいますが雰囲気は良いです。

続いて②は複製、ともに失敗作ですが、先ず「型取りくん」で型をとり最初に「プラリペア(黒)」でやってみたところ、型に埋めたプラリペアの粉末に流し込む溶剤を隅々まで浸透させることが難しく、リム部分を再現することができなかったので断念しました。

次に試したのがダイソーUVレジン(白)、こちらはこちらで液の粘度が高いため、最初は鋳物特有の「ス」が出来てしまったり、だんだん型がダルになってしまったりで、型3回を含め合計12回!作り直し、なんとかマトモな4個を作れました。③は白色だとモールドをはっきり確認できないため軽くサフを吹いてみたものです。

そして④がキットに取り付ける本番ホイールです。色はマグ合金を模してフラットアルミとメタリックグレイで調色してみました。 そして⑤は裏側、JOKERのキットは表側と裏側の2ピースになっていますがトレッドが拡がり過ぎるため裏側は使わずタミヤのキットホイールの裏側リムを切り取って使用します。

ボディの塗装

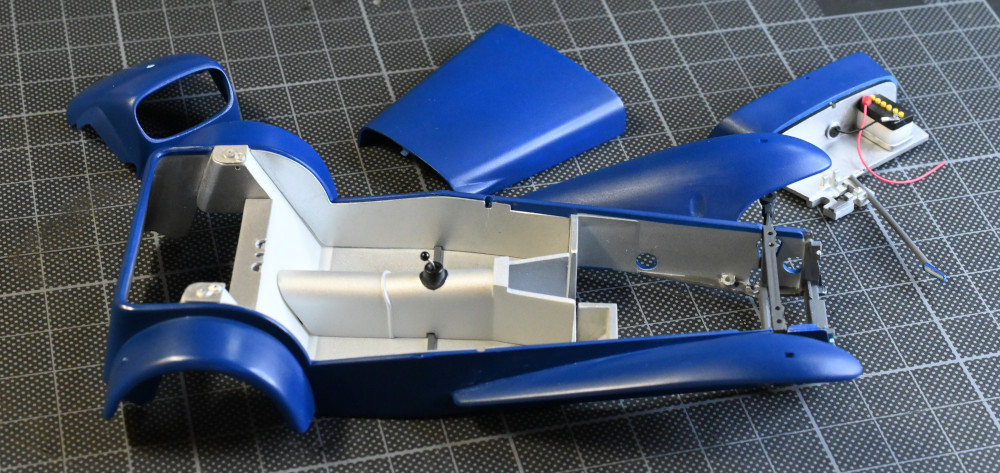

(塗装の質はともかく、ブルーとシルバーのツートーンはなかなか似合っていてカッコイイなと思っています。)

ボディ塗装自体はあまり多くを語りたくないところですが、ひと言で言うと「下手くそ」。

これまで、ミグ戦闘機のシルバーやグレーと、前作スプライトのホワイトしか経験のない未熟者なので、ある意味当然とも言えますね(言い訳)。 なお今回のボディは青〜紺色系にしようと決めており、使ったのはクレオスの「フタロシアニンブルー」です。

先ず最初に、ボディ内側のアルミ地肌そのままの部分やフロアの裏側をクレオスの「スーパージュラルミン」や「スーパーマットアルミ」で塗装、その後にフレームむき出しの部分を濃い目のグレーで塗装しました。

そして前作からおよそ3ヶ月半振りのボディ塗装、何気なく(これがいけなかった!)吹いてみたのはいいものの、気が付いたら柚子肌ならぬ鮫肌に近い砂吹き風になってしまったうえ、塗りムラもありそうです。

しょうがないので2,000番から8,000番までのヤスリを使い鮫肌を均していきます。慎重に行ったものの、ところどころに塗膜が薄くなって地肌が透けてきたり、エッジの一部は完全に地肌がムキ出しになってしまいました。 ここで悩みました。

いっそのこと塗料を全部剥がしてやり直す?

でもそうすると、慎重に作業したリア周りの接着剤やパテまで溶かしてしまうリスクや、延べ数日かかった面倒なマスキングを繰り返す羽目になりげんなりしそうです。

いっそのこと塗料を全部剥がしてやり直す?

でもそうすると、慎重に作業したリア周りの接着剤やパテまで溶かしてしまうリスクや、延べ数日かかった面倒なマスキングを繰り返す羽目になりげんなりしそうです。

自分なりの完璧さを求めるのであればそうすべきかもしれませんが、今の私は目標に向かって修行中であって、塗装のエラーを修復する術を身に付けようと、塗料が薄くなったりハゲてしまったところ以外を大まかにマスキングして(これだけでもかなり大変でした)、重ね吹きしてみた結果が今回の画像です。

最後にキャビンの内張りについて、本来はパネルにビニールレザーが貼られ、フレームに小さなリベットで固定されているものですが、私はこれが好きではありません。(現在のケータハムセブンではこの方法は採られていません)

このパネル自体が何で作られていたのか?色々調べてもわからない中、Youtubeで見つけた海外の古いレストア動画の中で、オジサンがオリジナルのビニールを剥がしながら「このパネルは薄いステンレスの板で・・・」と英語で話している箇所を見つけました。「よしっ、ステンレスの地肌そのままの感じで行こう!」というのがカラー選択の経緯です。

(その後、実際に地肌そのままに仕上げられた画像を海外の中古車販売サイトで見つけました。それはごく小さなリベットでフレームに固定されていましたが、とても1/24スケールで再現できるような代物ではありませんでした。)

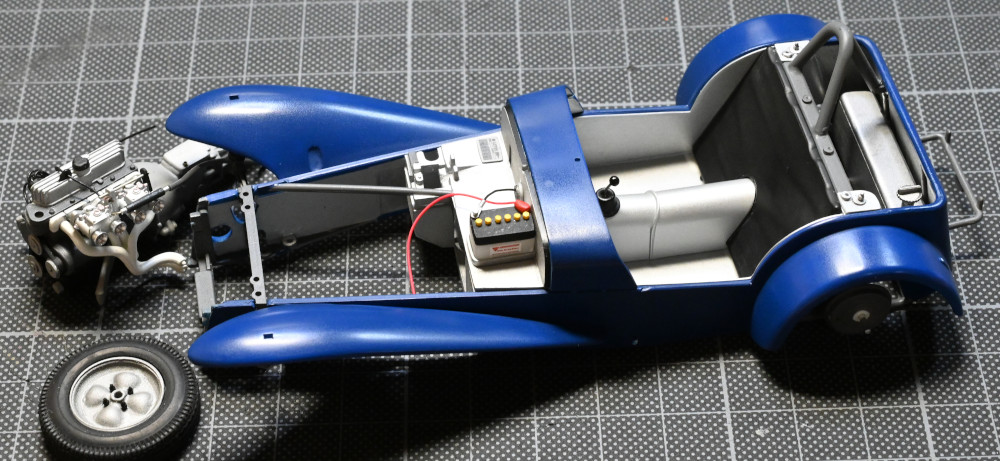

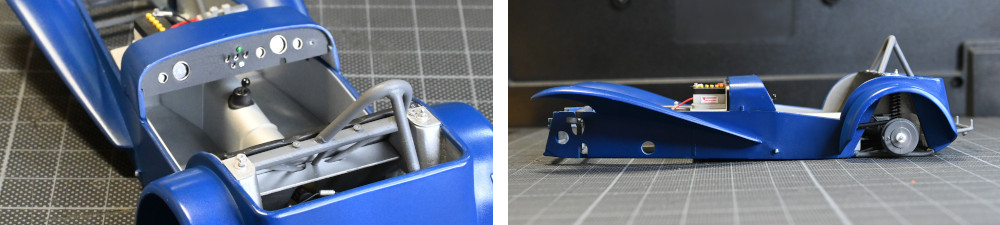

組付け/仮組みと確認

ここで、塗装したボディをコンパウンドでさっと磨き、パーツ群を接着、または仮組みしてみました。

(切り取ったワイパーの基部は埋めたパテが痩せてしまいハッキリ跡が残りました。まあ実車でもありそうだから?いいか、と慰めることにしました。)

(リアダンパーのてっぺんにボルト/ナットを再現したのがいいアクセントになりました。)

まあなんとかイメージ通りに進めてこれたようです。

これからの予定

現時点での進行度合いのイメージは、3/4(75%)完了といったところでしょうか。

一部に自作した(する)物もありますが、画像右上の透明の物体はブレーキ・クラッチのマスターシリンダのキャップをUVレジンで自作するための型です。またステアリングは3Dプリントされたものを別途購入、その上にあるのはシャフト(アルミ)と、シャフトをラックまで延長させるための自作ステーです。これらの中で手間がかかりそうなのは、

・ペダル/マスターシリンダの追加工作とパイピング

・フロントアップライトを、使用するホイールに合わせ加工

・ラジエターファンの自作(羽根を3枚から4枚へ)

・レーシングハーネスの取り付け

(香港ZoomOn製、前作スプライトの余りを主に使う予定)

・ボディ表面の仕上げ

と言ったところでしょうか。

なお、コイルダンパーについては未だスプリングの太さや材質に悩んでいます。もしかしたらリヤダンパー同様キットのものを使いかも?です。

さらに画像には写っていませんが、最後の難関は今回キットの私の製作ポイントの2つ目、フロントスクリーンです。(1つ目はラゲッジスペースの自作)これはノーマルのものでもでもレーシングスクリーンでも無い、言わばその中間的なものですが、幾つか想定しているパターンの中で、実現できる方法をこれから試行錯誤してみる予定です。

(2025年9月29日)

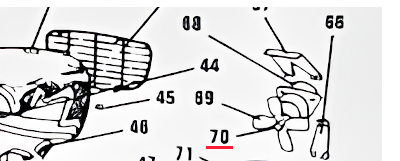

ラジエターファンの自作

今回は前回の最後に課題として書いたラジエターファンの自作の内容(のみ)になります。 キットのラジエターファンは画像の通り取付ステーと1体にモールドされていますが、何度か書いている通り今回のセブンはフロントカウルを(ネオジム磁石を使って)着脱式にしています。という事はカウルを外した際にはこのラジエターファンが車体の最前部でむき出しになる訳で、このままにはしたくないところです。

キットのラジエターファンは画像の通り取付ステーと1体にモールドされていますが、何度か書いている通り今回のセブンはフロントカウルを(ネオジム磁石を使って)着脱式にしています。という事はカウルを外した際にはこのラジエターファンが車体の最前部でむき出しになる訳で、このままにはしたくないところです。

それにしてもこのファン、本当に3枚羽根なのでしょうか?取材には抜かりのないタミヤさんのことですから間違いはないと思うものの、Webを調べてみると数は少ないながら4枚羽根と6枚羽根しか見当たりません。

さらに調べ、ロータス純正のパーツリストの画像を見つけました。1960年代後半のSr.2のものです。

さらに調べ、ロータス純正のパーツリストの画像を見つけました。1960年代後半のSr.2のものです。

品番70、ご覧の通りここでは4枚羽根になっています。

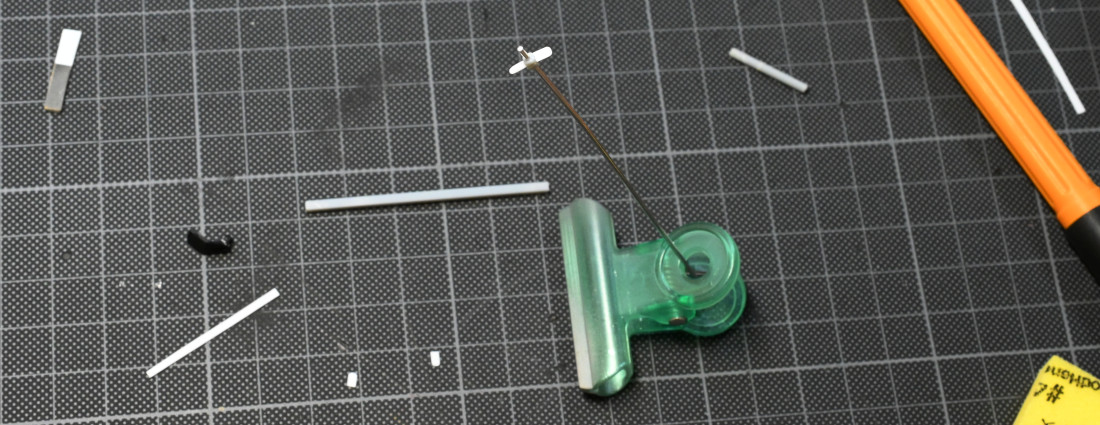

ということで、冷却にはちょっと心もとないキットの3枚羽根のモールドを切り取って、新たに4枚羽根を自作することにしました。

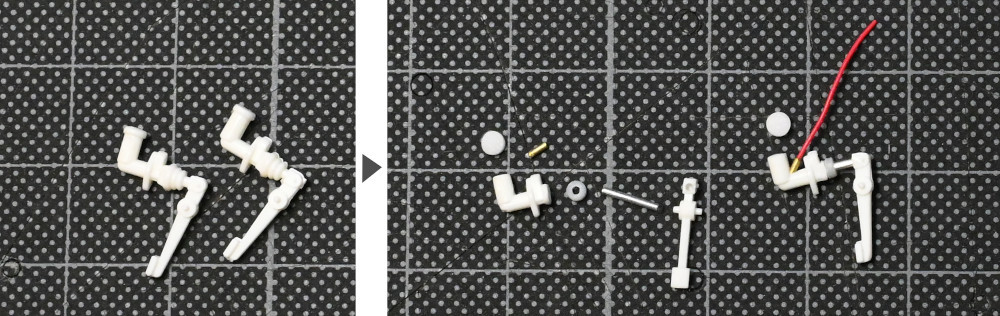

(いつものことながら、汚いマットでごめんなさい。)

上の画像は、キットの羽根とシャフトを切り取り、シャフトは1mm径のアルミ棒に置き換え、(このシャフトは実車には無いもので、ファンをラジエター側に固定させるためにタミヤさんが設けたもの)、ファンの基部を2mm径のプラ角棒、そして羽根を0.3mm厚のプラ板を使って製作中のものです。羽根は白いプラ板で作るのでコントラストを付けるため黒色成形の初版キットのパーツを使いました。

私にこんな細かい芸当ができるのかな〜と、今まで先延ばしにしていた作業ですが、実際やってみると案外かんたんです。

(ファンは実車では上側2点、下側1点の3点支持となっていますが、キットは下側が省略されています。これも何とかしたいところです。)

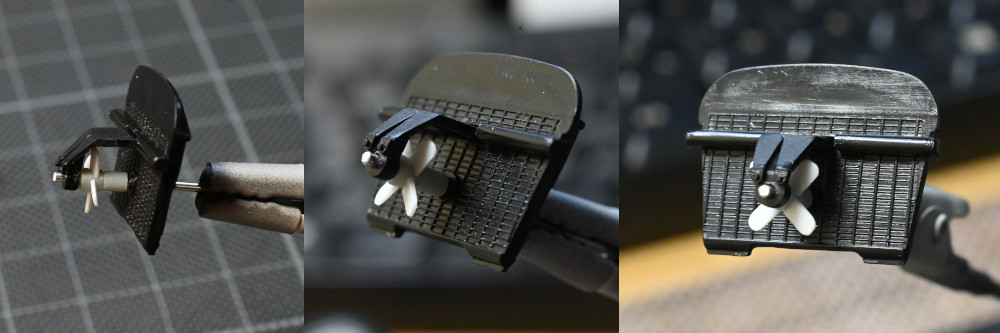

できました!

ちなみに、ファンがラジエターからかなり前方に離れて配置されていますが、これは間にアンチロールバー(スタビライザー)が通るためです。しかもキットでは(ファンが一体モールドのため)バーがファンの後側を通るカタチになっています。これはさすがに不自然ですね。

このあたりは実際にフロントサス周りを組み付けた際に調整できるかやってみようと思っています。

今回はここまでです。

(2025年10月2日)

ペダル/マスターシリンダの加工

今回も前々回に書いた課題、「ペダル/マスターシリンダの追加工作とパイピング」です。先のラジエターファンと同じくこのパーツも1体パーツで、最初はシリンダーのキャップだけをUVレジンで作った乳白色のものに置き換えようと思っていましたが、Webにある様々な画像を見ているうち、ペダルから伸びたロッドについて、蛇腹状のラバーで覆われたものよりロッドむき出しのタイプが多いことに気付きました。

そして、「ジャバラは無い方がカッコイイ!」と思ったのが追加工作の動機です(笑)。

( 加工後のパーツは6分割になりました。オイルチューブを赤色にしたのは撮影時に目立つようにしたものです。 )

ロッドは0.8mm径のアルミ棒で、キットのラバーブーツ表現よりシャープに!出来上がったと思います。

今回はこれだけ、次回は今回の続きやフロントサス周りについて更新の予定です。

(2025年10月4日)

【追記】ファンのクリアランスの確認

前々回に書来いたラジエターファンとアンチロールバーのクリアランスについて、本番作業の前に検証してみました。

前々回に書来いたラジエターファンとアンチロールバーのクリアランスについて、本番作業の前に検証してみました。

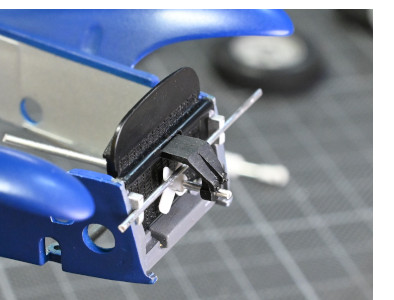

仮組みしたファンをラジエター側に寄せて取り付け、ボディの左右前端に自作したアンチロールバーのステーに、本番のバーと同じ径のアルミ棒をファンの羽根に当たらないようにそぉーっと通してみます。

「おぉーっ!ぎりぎりファンに触れずに通せた!」(左の画像)

これで、少し不自然に前方に突き出たファンモーター側のステーを後方に短く詰めることでできそうです。

以上追記しました。

(2025年10月5日)

Page4へ