MiG-29A(ITALERI製 1/72)製作編

43年振りのプラモ製作、そして人生初の飛行機プラモ、その4連作改め5連作中の4作目、MiG-29になります。

第1作から前作MiG-25の完成までほぼ1年、随分とかかってしまいました。 MiG-21もMiG-25もそれぞれ着手から完成まで3ヶ月、飛行機プラモは当初思っていた以上に難しく期間がかかりました。

今回作るMiG-29はイタレリ製で初出が1990年頃、数年後には当時代理店だったタミヤが国内向けにパッケージングして販売したものです。

今回作るMiG-29はイタレリ製で初出が1990年頃、数年後には当時代理店だったタミヤが国内向けにパッケージングして販売したものです。

購入して箱を開けた時は正直「モールド甘いなあ」と思ったのですが、 それ以上にそれまでのソ連機とはまったく異なる流線型の機体にモチベーションが上がり、 そして割りとシンプルなパーツ構成に「今度は年内中に、1ヶ月半以内で作り終えるぞ!」と心に(緩く)誓ったのでした。

実はMiG-25の製作終盤の空いた時間に次作のMiG-29のキットを触っていまして、 機首側の機体上部の幅が開き過ぎ、下部との合いがひどく悪いことに気付きました。 経年変化にしてはひどすぎだとボヤきながらも、暫くのあいだ機首をクリップで挟み、何とか接着できるレベルに矯正しました。

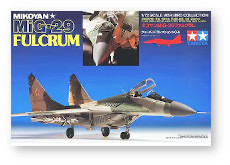

その接着の前にコクピットを作るのですが、僅か4つのパーツで構成されたシンプルなコクピットで、 先ずアナログ計器盤の上のHUD(ヘッドアップディスプレイ)が省略されていたのでプラ板でゴマカシ程度に追加しておきました。

またシートについても先のMiG-25と同様ファインモールドのベルトを追加、

ついでにシートの股下部分には射出用の赤いイジェクトハンドルもプラ板で追加した。

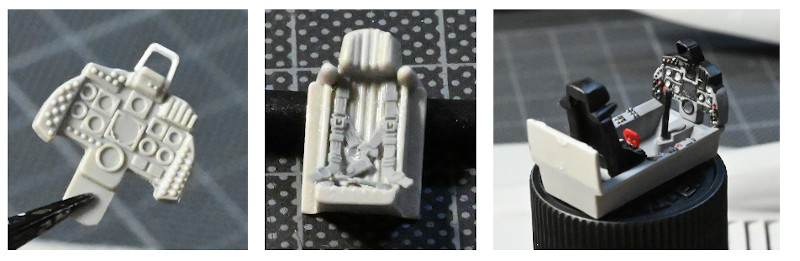

そして今回のキャノピー、ついに現用機らしい視野の拡いものになったのはいいですが、 開口部の付け根三方に1mm程度の大きなすき間がありました。(こりゃ経年変化じゃないぞ)ここもプラ板とパテで埋めました。

そして機体の上下パーツを接着しますが、機首付近はかなりの修正(埋めて、削って、掘って)が必要でした。 その後の、主翼や尾翼、エンジン部分の接着は順調に進み、このあと塗装に進みます。 M-G-17と21は合金ムキ出しの銀色、 MiG-25はマッハ3近い速度による熱に耐えうるニッケル鋼の上にグレーの耐熱塗装がされていました。

今回のMiG-29は初期型(9.12)ですが、 私はこの初期型の緑色をベースにしたソビエト空軍の塗装色にまったく魅力を感じませんでした。 (色々調べた中で圧倒的にカッコ良かったのはスロバキア空軍のデジタル迷彩でした。) そこで今回の機体は「博物館の学芸員が、展示機である色褪せた初期型MiG-29を自分好みに再塗装させた」という強引なストーリーをでっち上げ、 史実とは異なる迷彩色にすることにしたのです。

そこで、ロシア空軍のある部隊の迷彩色を参考にして塗装しました。 迷彩塗装と言えば中学生のころ作ったドイツの4号戦車以来で、もちろん筆塗りです。

今回はエアブラシですが、曲線のマスキングって難しいんじゃ?と思っていたのが、 つなぎ合わせて大きくしたマスキングテープを曲線にカットしてみると案外カンタンで、楽しみながら塗装することが出来ました。

続いてデカールを貼りましたが、今回のデカールは数が少なくコーションマークも僅かです。 次にスミ入れを施し、エイジング汚しをやっている最中にトラブル発生。

薄めたエナメル塗料がコーションマークのデカールの中に染み込んでしまい次々に浮き上がってきます。

デカールそのものの劣化や乾燥時間の不足もあるかもしれませんが、 前回のMiG-25の教訓から今回はデカールフィッターを使わなかったのがいけなかったのでしょう。

仕方なくコーションマークはすべて剥ぎ取りました。 その後は脚部まわりの塗装を済ませ、最後に30mm機関砲の砲口周辺の防錆プレートを合金色で塗装しました。

いよいよ終盤。過去の3機でも最も神経を使った脚部まわりの取り付けについては、このMiG-29がもっとも楽で、 ディテールアップとして3つの脚に3本のブレーキラインを追加しました。 ただ1箇所、これは前出のMiG-21にも通じる部分ですが、 主脚の一番大きなトビラをインスト通りトビラに付いているツメを機体側の溝に接着しようとすると中途半端な開き加減になってしまい不自然に中途半端な開き具合になってしまいます。 ここはツメを切り取ってしまいトビラが全開状態になるよう取り付けました。

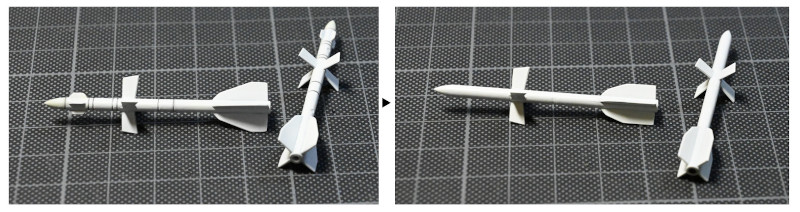

次はミサイル、標準のR-27ミサイルは初期型であるのは良いとして、何ともヤボったい劇画調のデティールでした。 そこでまず前部のフィンを切り取り、後部のフィンの高さを縮め、接合部分のやや大げさな溝を埋めて現用版のカタチに変えました。

また赤外線誘導ミサイルについては付属のR-60型のディテールが妙に太く、

前作ICM製のMiG-25に付属して、使わずに残っていたR-60の方が細くシャープだったのでそちらの方を使いました。

また赤外線誘導ミサイルについては付属のR-60型のディテールが妙に太く、

前作ICM製のMiG-25に付属して、使わずに残っていたR-60の方が細くシャープだったのでそちらの方を使いました。

(画像上はイタレリ付属品、下がICM製)

最後に機体後端に排気ノズルを接着する作業中、 塗装作業の最後に接着したオリジナルのプラ製ピトー管に指が微かに触れてしまい折れました!

最初の方に少し書いたように、本キットは機首側の合いが悪く、機首の先端にもかなりのパテによる修正が必要で、 ピトー管の取り付け後も折らないよう慎重に慎重を重ねていたつもりでしたが、最後の最後に大ショックです。

対応としてプラ端材からの作り込みも考えたのですが、前作の製作レポートに書きました通り、 たまたまMiG-25の真鍮製ピトー管が余ってた事もあり、 若干の長さや整流フィンが無いという違いには目をつぶって接着〜成形〜再塗装しました。

以上最後にトラブりましたが完成しました。 時は12月29日、何とか目標達成です。

(20数年を隔てた進化。いやあ凄まじいものです。)

(前作MiG-25の200枚近いステンシルマーキングと違い、今回はいっさい無いことからやや解像度を低く感じてしまうのは残念なところ。)

これで4連作が終わり一区切りと言いたいところですが、第一作目(MiG-17)のページに追記した通り、MiG-17の製作に 再チャレンジします。 決めたのはチェコの「MGDmodels」が販売した同じくチェコの「AZmodel」製のMiG-17F型です。

さあ次こそ最後「MiG-17」のリベンジ編だぁ!

(2024年12月)