MiG-25PD(ICM製 1/72)製作編

43年振りのプラモ製作、そして人生初の飛行機プラモ、その4連作中の3作目、MiG-25になります。

(私が思うMiG-25のベストアングルです。キャノピーの大きさを基準にすると機体のバカデカさがわかります。)

MiG-25、この戦闘機は私が13歳の頃、 ベレンコ中尉の函館空港への亡命着陸で世界中を騒がせたことで大変有名になった機体で、 ミリタリーモデル(AFV)の製作に夢中になっていた中学生の私もニュースに釘付けになったものです。

ハセガワがこの事件の数ヶ月後に1/72でモデル化しヒットした事は有名ですが、その後は国内ではモデル化されず、 ハセガワの再販キット以外は一部の外国製キットを除きあまり見かけないキットになったようですね。

前作のMiG-21を製作中「そろそろ次回作用ののMiG-25を探さねば」と販売状況を探り出したのですが、

Webを見る限りウクライナのICMのキットしか見当たらない状況でした。

前作のMiG-21を製作中「そろそろ次回作用ののMiG-25を探さねば」と販売状況を探り出したのですが、

Webを見る限りウクライナのICMのキットしか見当たらない状況でした。

この2年前に始まったロシアのウクライナ侵攻の影響もあるのかどうかわかりませんが、 どこのオークションサイトや通販サイトでも「1/72のヒコーキにしては高いなあ」と(その当時は機体の大きさの事など何も考えずに)感じていた次第です。 そこで、行ったこともない「中古キット」の店で探そうと、マニアには有名なアキバ方面の「レオナルドLD」や「駿河屋プラモデル館」へ出向きました。 そして(駿河屋さんで)買ったのが今回のモデル「ハセガワブランドのICM製MiG-25PD」です。

(しかしこのBOXアート、離陸姿勢なのはともかく斜め後ろから見た姿で、一番目立ってるのが垂直尾翼と排気ノズルってのは、 なんだかなあっていう感じです。)

このキットを調べたところ、ICMは同じウクライナの「CONDOR/コンドル」社が2006年に販売したキット(P型)の金型を修正し、 2008年にPD型(ベレンコの亡命後、丸裸にされてしまったP型に対しソビエトが急遽改修)として販売し、 そのキットを2016年に代理店のハセガワが自社ブランドで販売したようです。

その後、ICMは2018年に新金型でまったくの別キットとして複数のバリエーションを販売、今に至っているようですね。 (私が色んなサイトで見たキットはすべてこの新金型の方です。)

そして最初に結論めいたことを言えば、 「高いけど新金型の方を買ったほうが製作は断然楽だったろうなあ。」となります。 前作MiG-21を初心者の自分としてはとても苦労して作ったつもりでしたが、このMiG-25は更にその上を行き、 私にはトンデモキットにしか思えず、 「こりゃICMが一切バリエーション展開せずに10年後に新金型へ移行したわけだ」と唸りました。

それでは製作レポートを以下記します。

それまでの本当に小さなMiG-17や、フツーの大きさのMiG-21のパッケージに比べ大きいねえとは思っていましたが、 箱を開けて機体や主翼を見てビックリ!「こりゃホントに1/72なの?」レベルの大きさでした(価格が高いわけだ)。

そうなんです、何しろ史上最大級の大きな戦闘機だったんです。 (部屋の狭さが一番の原因で1/72スケールにしたのに・・・)

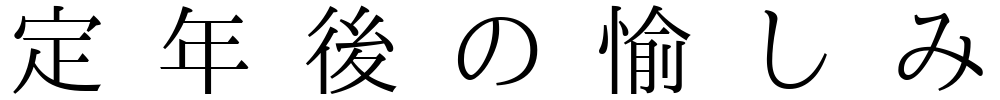

そしてハセガワさんが訳した日本語のインストの1枚目(下の画像の左側)を見ながらキットを見た時、 何だかイヤ〜な予感が脳内を巡りました。 (「アンタみたいな初心者がインスト見て何がわかるってーの?」という声が聞こえてきそうですが・・・)

「この機体の組み立ては超ムズかしいのでは・・・」、機体は6面分割のモノコックみたいな構成になっており、 インストのモノクロ画像では判然としないもののパーツ現物を見ると、ガイドの溝もダボも無いのです!

ちなみにベースとなったCONDOR社のキットのインストをwebで見つけたのですが(画像右側)、 こちらは完全な「バスタブ」型になっており、 パーツは上下2つのみ、対するICMはなんと「11個」! そりゃディテールを重視してのことだろうけど・・・(あとのコトバが出てこない。)

先ほどダボが無いと書きましたが、機体側面と上部に左右1箇所ずつありました。でもおかしいぞ?、左はダボピンで右はダボ穴!

どっちが正解だ??? → 正解は右側のダボ「穴」です。

「こんな間違いもあるんだ」と(冷たく)笑いながら左側のダボピンは削り取った後そこに穴を開けました、とさ。

話は戻って件の6面体モノコック、これは私にとっては最悪のパターンです。 何しろこのようにガイドがない骨格となると、組み立てが(接着位置が)少しでもズレたら、 その影響が翼や機首部などとの接合部全般に及ぶということです。

気を取り直しながらも、仮組みしようにもどうやって11個のパーツを仮組みしたらよいかわからないので、 さすがにこの時は「失敗したら諦めて新金型のキットを買い直そう」と覚悟して組み立てを始めました。

そして何とか11個のパーツを組み立て完了。結果は数カ所のパーツの合わせにズレができてしまい、 最後に取り付けた機首側の分厚いパーツ(番号B15)は大きなヤスリで断面の数カ所をゴリゴリと削ってやっと接着できました。

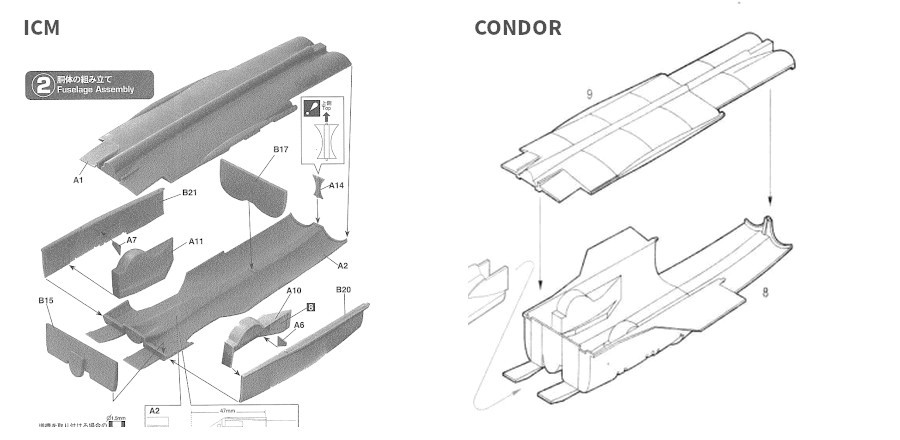

このMiG-25は機体が大きいぶん、機体下に大型旅客機なみの大きなタイヤを持つ車輪を備えていますが、 内側に傾く動きで車輪を格納する一般的な動きとは異なり、機首側へ動いて大きな車輪を格納します。 そしてキットの方の主脚は(スケール通りに)非常に細く、しかも剛性の低いやや柔らかめの素材です。 この主脚をどのように(どこを基部にして強度を保ちながら)格納部に接着するのか不思議でした。 インストを見るだけではさっぱりわかりません。 しかも(腹の立つことに)ご丁寧に※印なんか付けて「右側(C7)も同様に取り付けてください」とな?

「左側のやり方もわからんのに”同様に”って何ダー!」(とアタマの中で叫ぶ未熟者)

そして実際に脚部パーツを格納庫側に持っていき、どこをどこに接着するんだ?

とやってる内に致命的にな接着部のズレがある事に気付いたのです。

そして実際に脚部パーツを格納庫側に持っていき、どこをどこに接着するんだ?

とやってる内に致命的にな接着部のズレがある事に気付いたのです。

脚部側の軸部(a)の幅より格納庫側の軸受部(b)の幅の方が明らかに広く、 軸部を軸受部へ収めることがまったくできません!

「CONDORのキットのような1体パーツでは起こり得ないだろう、チクショー」・・・叫んでばっかりです。

(事前に仕組みをちゃんと理解して、ちゃんと仮組みしときゃヨカッタだろうに < もう一人の私)

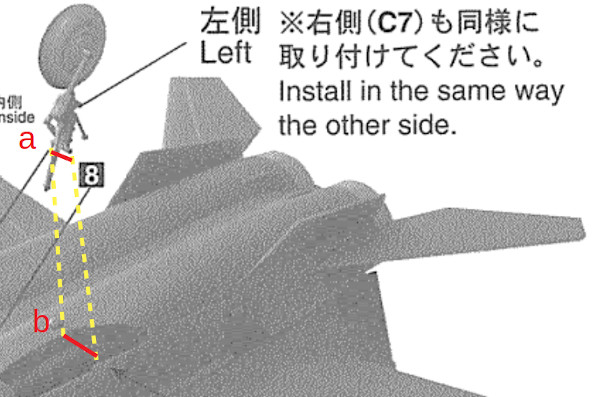

グチを書いてばかりでスイマセン。下の方法で何とか解決できそうです。

最初にMiG-17の主脚(今回と同じだ!)のダボピンを誤って削り落とし対策として洋白線を使って以来、 MiG-21ではミサイルの接合にも重宝し、そうです、私は既に「洋白線の使い手?」になっていたのです。 径が0.6mmくらいしかない主脚の軸部に、精神統一してピンバイスで穴を開け洋白線を慎重に通しました。

そして、これを支柱として格納庫側の軸受部に接着出来そうだとホッとした時、 同時に「よしっ最後まで完成させるぞ!」という気になったのでした。

(左右均等に取り付けられるか?モノサシを当てて仮組みしながら確認中の図・・・格納庫の奥に見えるスキ間が憎たらしい)

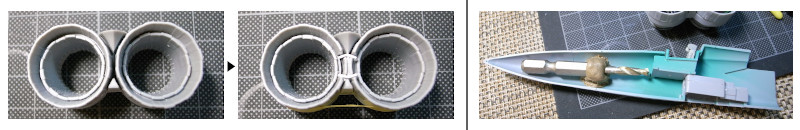

上に書いた主脚自体は、塗装も終わった後の組み立ての最終段階で接着することにし、 今度は機体後端の2個の排気ノズルの接合部が省略されていたのでプラ板等でデティールアップ。 さらに前脚については、車輪の格納カバーをタイヤの後側に直接接着するという何とも雑な仕様だったのがイヤで、 カバーを支えるステーを自作した他、ロッドを洋白線に差し替えたりブレーキラインを追加するなどの工作を実施。

(後日談:さすがにコレは重すぎました。完成後に接地させ少し機体に触れただけでも、 ただでさえ僅かしか無い前脚と機首との接着部付近を中心に「ゆらゆら」と揺れる始末に。)

そして今回、シートベルトのモールドも気に入らなかったので、

ファインモールドさんの「現用機用シートベルト3(Mig-29・Su-27/33ほか)」を購入、

MiG-25には新しすぎるかもしれませんがコクピットの情報密度は大幅にアップしました。

そして今回、シートベルトのモールドも気に入らなかったので、

ファインモールドさんの「現用機用シートベルト3(Mig-29・Su-27/33ほか)」を購入、

MiG-25には新しすぎるかもしれませんがコクピットの情報密度は大幅にアップしました。

続いてまたもや壁にぶち当たったのがキャノピーです。

前作フジミMiG-21のシャープなモールド且つ素晴らしくクリアだったキャノピーに比べ、

なんと!モールドのまったく無いツルツルな表面で、アップした情報密度も台無しの曇った/濁ったクリアパーツです。

続いてまたもや壁にぶち当たったのがキャノピーです。

前作フジミMiG-21のシャープなモールド且つ素晴らしくクリアだったキャノピーに比べ、

なんと!モールドのまったく無いツルツルな表面で、アップした情報密度も台無しの曇った/濁ったクリアパーツです。

(Webで調べるとCONDOR製にはモールドがあるとのこと、手を抜いたな〜ICM )

ツルツルはしょうがないので、濁ったキャノピーの対応策をWebで検索したところ、 最善策は神ヤスの2,000番から段階的に番手を上げて研磨し、最後は10,000番で磨き上げることのようです。

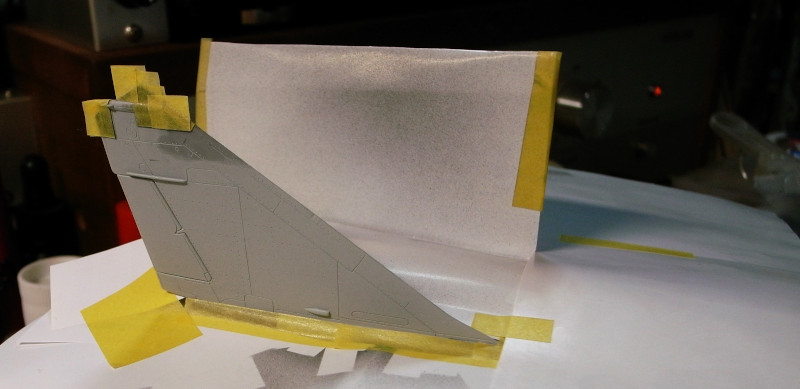

さっそく同じ番手の神ヤスを買って試してみますが、なかなか曇りは取れてくれません。それどころか、 何回も繰り返す内にキャノピーがけっこう薄くなってしまった事に気付いて作業は諦めました。 機体に載せてみると何とかギリギリ接着面を確保してる状況、 「こんなんだったら最初からやらなきゃよかった。」(またしてもグチ、お許しを)そして最新の注意を払ってキャノピーを機体に接着。 今度はマスキングです。

今回のICM製MiG-25にはサードパーティ製のマスキングシールはありません。代わりにハセガワ(77年発売)版のシールを買い、 MiG-21用のも合わせて切ったり追加したりとサイズを調整しながら、何とかモールドのないキャノピーに貼ることが出来ました。

そして組み上がった機首を機体に接着、十分強度が出たことを確認した上で、 エアインテークの機首側パーツを仮組みしたままベッドに入り、翌朝に見たらビックリ、 なんと接着したはずの機首がポロリと外れているではないですか!。

この接着にはエポキシ系接着剤をたっぷりと塗って強固に接着したつもりでしたが、 エアインテークを仮組みしただけの段階でも機首側に相当な圧力がかかった事が原因のようです。

外れた接着面のツルツルした断面を見てを「どんな場所でもエポキシ系が一番強力ってわけじゃないんだ」ということを学びました。 (その後タミヤの白ビンでガッシリ接着。)

いよいよ組み立ても終盤、最初の機体部分の組み立てで僅かに生じた歪みに苦労しながら、主翼や尾翼を取り付け終わり、 塗装に入っていきます。

本来MiG-25は、モスクワの鉛色の空を連想させる?灰色で塗られているようですが、 撮影された機体の画像の中には光の当たり具合もあるのでしょうけど、明るいグレーに写っているものもあり、 今回はその色味を目指すことにしました。(MiG-17と21の合金むき出しのシルバーからオサラバです。)

機体には3色を使いマスキングを繰り返しながら塗装していきますが、最後に機首の暗灰色を塗っていたとき初めて経験するミスが起きます。 ハンドピースを持った手を揺さぶりすぎたのか?カップから塗料がこぼれ、 縦に持っていた下に位置した片方の司直尾翼に降りかかったのです。

思わず「ギャーっ!」と叫びました。

とっさにティッシュペーパーでベットリと尾翼の一部に付いた塗料を拭き取りますが、当然跡が残ったままです。

ここまで問題なく塗装できていたのに一瞬で奈落の底へ落ちた気分です。 何とか気を取り直し、「完全に跡を消し去り原初の状態に戻せるものなのだろうか?」やってみることにしましたが、 最初の難関は「調色」です。この時は経験がなく、何色かを使って作った機体色の塗料をすでに捨ててしまっていたのです。 何となく覚えている塗料の割合を再現するのに何回も繰り返しながら調色し終え、再塗装の準備をしている様子が下の画像です。 (コート紙をテキトーに使ってマスキングしたところ)

(雑な画像でごめんなさい。写ってる尾翼は被害が少ないですが、裏側は5倍ぐらいこぼれました。)

結果は見事に成功!再塗装部分は最初に塗装した色と見分けはつかず、塗料をこぼした跡も消えたようです。

次はデカール、 キット付属のデカールにはソ連時代とロシア空軍の2タイプが付属していましたが何ともアッサリとした少ないデカールしか入っていません。 (前作のMiG-21には僅かながらコーションマーキングのデカールが入っていたのに・・・) そしてヤフオクで検索したところ、幸運なことにロシアの「BEGEMOT」社のステンシルデカールが出品されていたのです。

さっそく落札し届いたデカールをみると合計6つのバリエーションが作れるすぐれものですが、PD用の数を数えてビックリ! 何と約200枚!もあります。MiG-17は赤い星だけ6枚、MiG-21で計32枚、なので2機合わせた数の5倍!以上です。 そして小さなデカールを台紙から切り取り、初めてデカール用のフィッターを塗りながらの作業が2〜3日続くのでした。

なお、以前のMiG-17と21には機体認識番号のデカールを貼っていませんでしたが、これは作り手である私の完全な主観であって、 貼らないほうがカッコいいと思ってのことですが(なにぶん博物館の展示機ですから学芸員しだいです)、 今回の機体についてはあったほうが映えるのは間違いないと確信して貼りました。

そして数日乾燥させながら、スミ入れや少々のウェザリングを行いました。 今回の連作は、 博物館の展示機という体で作っているので汚しというより「エイジング」のつもり)その作業中にまたもトラブル発生(泣)。 真鍮製のピトー管が折れました!

当初はキット付属のものを使う予定だったのですが、 今回のキットのピトー管はMiG-21同様にモールドもシャープで細いのは良いのですが、 材質はやや柔らかめで頼りなかったためMiG-17と同じポーランドMaster製の真鍮製ピトー管を付けていました。 何ぶん機体が大きいため、塗装ブース(自家製ダンボール)の中でノーズが壁面に触れるたびに斜めに曲がり、 真鍮なので真っ直ぐに戻せてはいたのですが、何回かやるうちについには金属疲労で破断したのです。 さっそく同じピトー管を購入、果たしてここでも復元可能なのか心配しましたが先の垂直尾翼の再塗装の経験があり、 機首の先端に全体の1/4ほど残ったの残り真鍮パーツをキレイに外すことさえ出来たら何とかなると思い、 接着面にデザインナイフで溝を掘りながら何とか取り外すことが出来ました。

今度は2ピースに出来ている新品のピトー管の機首側部分のみ機首と接着して接着面を均し、 ピトー管の先端部分は最後の最後に接着するようしました、これで安心! (安心が油断を生み今度は先端のピトー管を紛失、しらみつぶしに探しますが見つからず、泣く泣く3回目の購入。 その直後に思わぬところから失くしたピトー管が出てくる(良くありそうな)顛末がありました。)

次はクリアコートです。 MiG-17も21も、ガイアノーツのセミグロスクリアを使ったので今回もそうします。 そして何度か塗り重ねたあと塗装面を見るとコーションマーキングデカールの複数箇所の糊面が白く濁っています。 その後もクリアを吹いて消えるかどうかやってみたのですがやはり曇ったままです。 「う〜ん難しいもんだ(デカール糊のせいなのかな?・・・わかりません)。」

塗装も終わり、残っているのは脚部/車輪周りとパイロン/ミサイルの取り付けのみです。 過去2回とも脚部周りの接着が完成直前のヤマ場なのですが今回もより難しそう。 結局飛行機モデルはみんなそうなのだと、やっと達観することが出来たようです。

最初に散々書き散らした主脚を始め、息を止めての作業でしたが何とか組み付け完了。 ミサイルは大きさもウルトラ級(全長約6m!)ちゃんとレーダー誘導型と赤外線誘導型が2機づつ付属しています。 最初はパイロンに接着するつもりでしたが、パッと閃きおなじみ洋白線を使って強固に接続、 傾かないよう注意しながらエポキシ系接着剤で主翼に取り付けました。

最後にコクピット後方と下側にアンテナを接着して完成です。

途中投げ出すことも想定せざるを得なかったこともあり感激もひとしおです。

それでは完成画像をどうぞ。

(ニッケル鋼のボディ表面はウルトラヘビー級だったらしいです。真横から見ると重いボディを支える主脚輪の大きさが際立って見えます。)

(機体はMiG-21よりふた回り大きいのに、逆にキャノピーもコクピットも小さい。とにかくドラッグを減らしたかったんですね。)

(ピントが合っていませんがノーズの下にある出っ張りは、ベレンコの亡命により露呈したレーダーのルックダウン能力の低さを補ったPD型の特徴ですね。なお、この画像中央にある機体のパネルにズレがあります。これは最初のモノコックの組み立てのズレが影響した部分です。)

(とにかくエンジンがでかいのが分かるBOXアートに似たショット、また、右の垂直尾翼へたっぷりと落とした塗料も再塗装で消すことが出来ました。

あと、ミサイルのノズルに穴を空けたのは、こういうショットで効果を発揮します。)

あと、ミサイルのノズルに穴を空けたのは、こういうショットで効果を発揮します。)

(主脚の車輪にはホイルバランス維持用の赤いマーキングを塗装。私も芸コマになったものです。)

(その大きさや単発と双発の違いを始め大きく異なる両機ですが、ミグの血統が随所に垣間見えます。)

MiG-17や21とは目的のまったく異なる、 ただただ西側から飛来する(飛来するであろう)ブラックバード(やヴァルキリー)を迎撃することだけを目的にし、 副次的には結果としてアメリカを怯えさせ莫大な予算を捻出させてF-15イーグルの開発に繋がったというMiG-25。

世の評価は、やれ表面はチタンじゃなかったとか真空管を使っていたとか、悪口?の多い機体ですが、 私はこの愚直に単機能で無骨な機体が大好きです。(ちなみに半導体の信頼性がまだ低かった当時、 ファントムだって真空管使ってたんですからね・・・明らかなプロパガンダですよ。)

ということで次はいよいよ4連作の掉尾、「MiG-29」だぁ! (もう1機増えたので最後にはなりませんが・・・)

(2024年11月)